依水而生

逐江而行

冬日江滩熠熠生辉

进入冬季的武汉,大抵是跟其他季节不同的。

北回归线上徘徊的太阳直射点,趋于零度而渐冷的空气,镀上冷光的城市天际线。

少了三分水汽蒸腾的氤氲,一番洗练清透的沿江风景带江城走进冬日的氛围里。或许不如夏日梦幻,但反而多出额外的趣味。

因水而生的江湖儿女,不因时令而转移对大江大湖的喜爱。

长江汉水激荡出的方寸江汉,更显武汉人基因中的随性洒脱。

依水而生,逐江而行。那热衷于江水的钟情,既是岸上的人,也是江边的景。

大概是夏日对长江的爱过于炙热,一旦入了冬,这份感情就被武汉人收敛起来。

将跳水的冲动,转化成在江滩上跑步锻炼的神清气爽。将晨间流汗的通透,幻化成遛狗时分,呼吸泠冽空气的了然。

迎着和煦的晨光,迎面江风,压着马路,就是武汉人的不解情缘。

武汉爹爹和老嫂子最懂江畔的宜人。江滩之上,那片难得的开阔视野中,伴随歌声舞动着婀娜的身姿,扬起鲤鱼风筝大开大合,长鞭一甩赶着陀螺去遛弯儿。

镜头下的年轻人,锁定着适宜的角度,留下最佳打卡点。

高楼和老房子交相辉映,十里洋场的五光十色与柴米油盐的烟火气遍布每个角落。

在江风与夜宵之间,在谈着吉他、唱着抒情慢歌到小酌洋酒谈天说地之间,从冬日恋歌的约会地到周末出游的全家欢,江畔一线永远是绕不过去的背景板。

前一天还在办公室里埋着头加班的打工人,一到周末就立马找了个场地开始在飞盘&篮球里挥洒压力。

一线绿意的江滩划开城市中现代与自然的边界,左边是十里洋场的咖啡酒吧,另一头便迈入了心旷神怡的绿意生活。

生于江汉,更能与长江一亲芳泽。

冬日之江汉,有种岁月之下沉积的从容美。

都说晨钟暮鼓是最闲适的心灵寄托,但在江汉之畔也未尝不能触手可及。

抬头遥望百年江汉关,声声钟鸣见证武汉人的迎来送往,走过民国风华,看过武汉崛起。

将目光从文艺复兴的大理石风格,转向传统的中式风情。抛开西洋风,转头祈求风调雨顺,以佑天年。《汉口竹枝词》中,有址无庙的龙王庙码头如今化作石碑立于江汉之滨。

汉口轰炸之猛烈,洪水滔滔之连绵,见证了诸多磨难的“龙王庙“,是立于码头之上的武汉对平安喜乐最朴实的愿景。

求神而不信神,一砖一瓦铺开幸福之路,就是江汉之上最好的祝愿。

于是清浊交汇之地,一箱箱货物从船舱上卸下,又有一艘艘货船从码头起航。迎来送往之间,沿汉江而上打扣巷码头、肥运公司码头和集家嘴码头便如雨后春笋般繁茂起来。

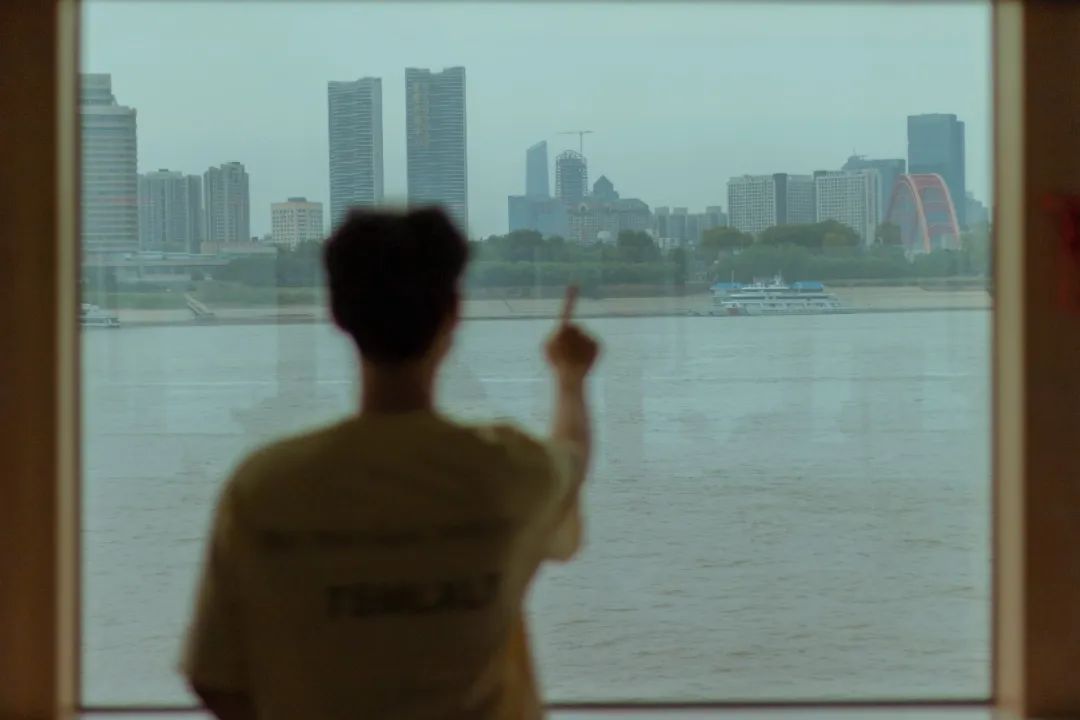

用一张1.5元的船票登上渡江而来的轮渡,欣赏落日与粼粼波光交织。

在形形色色的乘客和电动车的摩擦中,摇晃的甲板与沿江风景一幕幕掠过,摆渡而来的生计才是江岸上的本味。

轮渡呜咽一声发出气鸣,文青视野聚焦于“烟波江上使人愁”的寂寞,和轮渡逐渐斑驳的复古风。

一轮弯月借着夕阳攀上天际,比纪录片中的空镜头更美。

而游人们在长江中央眺望的,是夜幕来临时灯光秀的艳丽。从抗疫主题到满城樱花,从国庆特辑到江豚戏水,十里灯火夜不眠,见证武汉的风雨变迁。

越发觉得冬季江汉,退去了夏日的美颜,变成了属于江汉的另一面。如同岁月美人,从容而又隽永。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

冬日的江城,因枯水期的长江露出一片片寂寞沙洲。然而在萧瑟之外,孕育着蓬勃的生机。

即使在汉江冲击长江的关隘,暗流汹涌的极限地带,也总有冬泳的老哥大爷化身浪里白条,为江汉冬日添上浓墨重彩的一笔。

从长江救援队里练出来的猛男,在凛冽的冷风中鱼跃入江,宣告对严寒的无惧。

垂钓的武汉拐子用一梭子的挥杆,终结冷风中的空军。

一边是极限挑战,另一边是中年拐子的耐性比拼。

一半是火焰,另一半是海水,就是武汉人对江滩情感最真实的写照。

“我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。“

写在书上的都是借江抒怀的眷恋。

长江之广,将容纳武汉人的咏叹思绪升格成道不明的气韵。又爱又恨,难分难解。

“江”在千年来的传统文化中,一直都是恢弘大气的包容之意。

滚滚长江,半是高楼拔地而起,半是历史洋房而立,半是岸上的享受惬意,半是江心的呼啸冲激。

现代与历史,闲趣与生活。

江汉的冬日,美丽或许正在于此。每切开一面,都总有不同的惊喜。

自古言冬悲寂寥,但江汉的冬天并不萧瑟。

无数与江水共生的居民,用自己的方式让冷风中开出了勃勃生气。

似是狂野又落寞的长江,所过之处悠悠然地圈出江汉这块土地。一日日的冬日序曲中,不动声色地孕育出独属于这里的江湖气质。

请输入验证码