培心善堂是汉口创建历史久远、规模较大的善堂。

最早是指南禅林,也曾称为培心义塾。

《武汉市志·教育志(1840-1985)》中记载,

培心义塾“原为指南禅林,清雍正七年(1729年),

守道徐率绅民建于汉口八角亭(今洪益巷)”。

清末改为培心善堂。

江汉区境内较早的善堂为济生堂。

建国初,境内尚有开元慈善堂、致中善堂、开化善堂、培心善堂、乐育善堂、福建善堂等。

其中,培心善堂有房屋9栋,建筑面积2703.18平方米。

从刘文祥著《珞珈筑记》记载还可了解,

培心善堂在1929年武大校园建成前

在狮子山下及罗家山下有田产420多亩,包括水田、旱地、荒山和谷仓一座。

当年,培心善堂在汉口是很有名的善堂,

官府曾多次送匾,赞其“培养天和”。

善堂以兴办善举为主要目的,

大力开展各种慈善事业。

善堂除兴办义学外,

主要还包括救火救生、施棺收埋、施粥施衣、送诊施药等善举。

培心善堂等很多善堂均备有用于消防、救生的义务消防队和水上救生红船。

救生红船在汉江、长江两水域分段游弋,

或停泊急流险段,遇险施救。

冬季严寒季节施衣施粥是善堂最常见的活动之一。

每年冬天,培心等善堂施粥,“武汉贫民……咸不远千里而来"。

1889年冬春,

灾民每日往培心等善堂食粥者3.7万余人。

1926年秋,国民革命军包围武昌,

培心等善堂和红十字会收容难民、施粥救济。

1937年抗日战争爆发.

战区难民大量流亡来汉,

慈善联合会设所收容,

提供食宿达一年之久。

同时培心善堂为贫民送诊送药,

只收挂号费,不收诊金和药费。

每日门诊100余号,多则300余号。

夏季制藿香丸、纯阳正气丸、仁丹和救急水,

送贫民新村、贫民收容所和监狱、看守所等,

或在码头等交通要道搭茶棚施茶。

从以上这些可以看出培心等善堂在善举方面所作出的贡献。

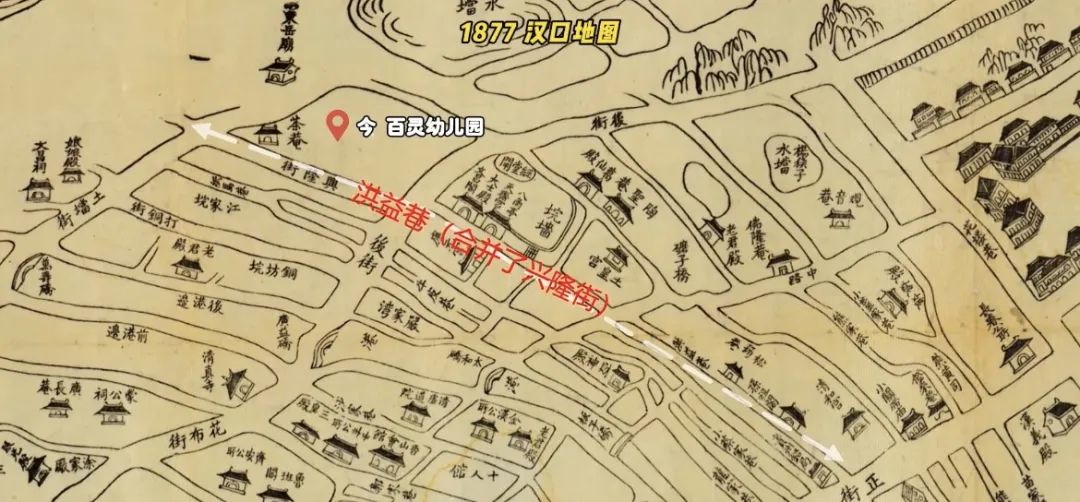

在1877年的汉口地图上,

东南边的正街即前花楼街即今天的黄陂街,

西北边的后街即后花楼街即今天的花楼街,

洪益巷和两条横街首尾衔接,

从南往北依次是孙祖阁、土皇宫、八角亭等一众建筑。

而地图上兴隆街即今天百灵幼儿园洪益巷的部分,

可能是1949年后才合并统称为洪益巷的。

结合《民国夏口县志校注》《武汉市志·教育志》记载,

培心堂创始同治五年(1866年),初在熊家巷;

光绪七年(1881年),扩充义塾、粥厂。

光绪三十一年(1905年),

设初等小学及半日学堂,继设高等小学一堂、蒙学四堂。

1918年春,杨开泉在培心堂捐资兴学,

冯国璋颁发“黉舍归仁”匾额以示表彰。

1927年8月,改名汉口私立培心小学。

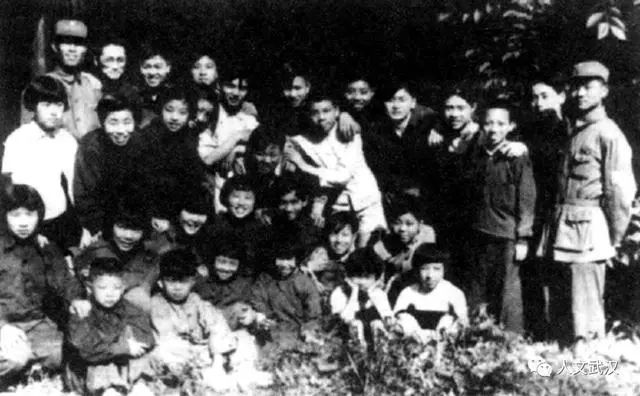

十一年后的1938年,培心小学住进了一批特殊的小朋友,

他们就是从上海流亡至汉口的“孩子剧团”的孩子们。

1938年2月9日下午,

八路军办事处专门为孩子剧团召开一次茶话会,

那天,中共中央长江局机要科长、秘书童小鹏

在八路军武汉办事处门前专门拍下了一张照片。

照片里,车上一群穿着八路军军装的孩子们,

就是“孩子剧团”的小团员。

他们乘卡车,

从培心小学抵达长春街八路军武汉办事处。

孩子们还没下车,

站在办事处门前的八路军办事处的工作人员就迎上去,

邓颖超高兴地站到汽车驾驶室旁边的踏板上,

留下了这张珍贵的照片。

一个月前,“孩子剧团”抵汉。

当时,抗战教育研究会

将孩子剧团安排在汉口培心小学。

几天后,

邓颖超到培心小学看望孩子剧团的全体成员,

并转交了周恩来、董必武等人凑起来的60多元捐款。

社会知名人士茅盾、胡风等

也到培心小学去看望了孩子剧团。

1月24日至26日,《新华日报》副刊

以整版篇幅刊登长篇报告文学《孩子剧团从上海来到武汉》。

孩子剧团团员住进培心小学后的2月12日,

在汉口基督教青年会举行首次公演。

为期3天的演出,受到汉口民众的好评。

吕复、赵明、冼星海、张曙等戏剧家、音乐家,

还主动到培心小学去帮助他们提高演出水平。

孩子剧团每到一处,都积极演出戏剧,

走上街头宣传。

抗战期间,他们一直活跃在祖国的大西南,

直至抗战结束。

培心善堂的故事,

是汉口慈善历史的一个缩影。

它的存在提醒我们,

慈善与教育的力量能够跨越时间,影响深远。

在今天,回顾培心善堂的历史,

不仅是为了纪念过去,

更是为了启发未来。

每个人继续在各自的领域内发挥作用,

无论是通过支持教育、提供医疗援助,

还是参与社区服务,

都是对这份传统的现代延续。

请输入验证码