2020,注定不寻常。年初的3个月,江汉28.29平方公里土地上,3家三甲综合医院、2家方舱医院、109个社区,来自全国各地,数万名各行各业工作者、志愿者,日以继夜奋战在抗击新冠肺炎疫情与经济社会发展两大“战场”,照料病患、服务居民、支持企业。

“解封”当晚,江汉区“金融高地”为武汉加油。

今日,湖北省抗击新冠肺炎疫情表彰大会召开,此前,全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京刚落下帷幕。

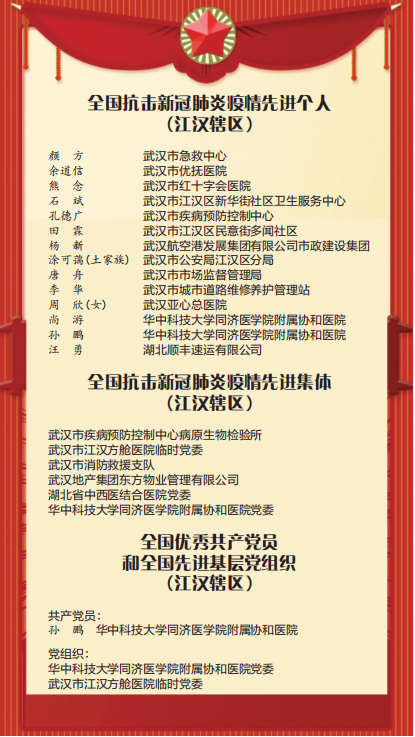

两次大会上,“江汉力量”均表现耀眼:武汉市红十字会医院院长熊念等10多人,荣膺全国抗击新冠肺炎疫情先进个人;华中科技大学同济医学院附属协和医院急诊内科副主任孙鹏,荣获全国优秀共产党员;华中科技大学同济医学院附属协和医院、江汉方舱医院临时党委获评“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”“全国先进基层党组织”等荣誉。另有一批先进个人与集体获得省级荣誉。

他们白衣为甲逆行出征,与未知病毒短兵相接,为患者及家属带来生的希望;他们在基层党组织筑牢堡垒,阻断疫情扩散蔓延,为居民生活带来坚强保障;他们贴身服务企业、助推城市走上正轨,压实复学复课工作、为城市加快复苏增添动力……他们舍小顾大、无私奉献,用血肉之躯为人民筑起抗击疫情防控之墙。

曾几何时,江汉人筚路蓝缕开创商路,龙王庙签下防汛生死书,但凡遇到困难,必定挺身而出,坚韧不屈。这场疫情,为“江汉精神”谱写出抗疫新篇章。

“在这场同疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”

这是中国抗疫精神的注解,是武汉这座英雄城市的注解,是站在抗疫最前线的江汉注解。

今天,中央领导人的谆谆寄语让江汉人民斗志昂扬。恰逢决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标的关键之年,江汉人民将把抗疫精神转化为疫后重振的动力,再接再厉、只争朝夕。

今天,江汉足以令人铭记。

社区战线吹响群防群治“集结号”

用心用情服务于民。社区是疫情联防联控的第一线,也是外防输入、内防扩散最有效的防线。在疫情防控的攻坚战中,江汉区全区109个社区的工作人员身先士卒、冲锋在前,组织下沉党员干部、志愿者因地制宜、分类施策,共同构筑起群防群治的钢铁长城。

将党旗插到一线 2万余“外援”充实社区。社区封控是阻断病毒传播、保护居民安全的重要手段。面对年初严峻的疫情形势,社区党组织发挥基层战斗堡垒作用,第一时间投入一线防疫战斗,迅速组织动员全区各级各类党组织和广大党员干部,把防控力量向社区下沉,凝聚群防群控的强大合力。

社区带领志愿者运送团购物资。

整合党员下沉力量,实现居民服务全覆盖。疫情期间,共有省市区级4000余名党员干部下沉社区,覆盖全区109个社区896个网格。根据实际情况,江汉区还组建党员先锋队和志愿者服务队,广泛吸纳辖区自管党员、居民志愿者、江汉管家、红色物业等力量,累计充实社区服务力量2万余人。

党员下沉至社区网格,助力科学智慧防控。广大党员下沉至网格,与社区人员“搭班子”,勇于当好“卫生员”“宣传员”“话务员”“勤务员”,在基层防控和复工复产政策宣传、人员排查和数据统计、服务隔离人员等各个重要岗位充分发挥模范带头作用。下沉党员主动建言献策,及时提出利用科技手段强化防控,激活社区抗疫的治理潜能。

发挥党建创新优势,开启党员分类管理试点。以万松街商一社区为代表的先进社区,主动发挥党建引领社区创新治理的既有优势,动员社区下沉党员、直管党员、楼宇“两新”企业党员、物业党员等不同类型的党员、志愿者、社区能人、居民骨干在疫情防控中各显其能,并在疫后尝试党员分类管理试点工作。

创新方式保民生 为弱势群体筑温情“堡垒”

民生保障是小区封控期间的另一大“课题”,江汉区宏观调度、储备各类商品和生活必需品,相关部门高效运输、分发到居民手中,用心用情保障居民正常生活。

以居民需求为导向,创新保供手段。为降低群众感染风险,让居民足不出户吃到新鲜菜、放心菜、平价菜,江汉区在组织团购配送之外,因地制宜创新保供手段。民意街多闻社区老年人占比近四成,引进超市以便贴身服务。为提高药品采买效率,常青街八达里社区采取清单式服务、多层级分发,居民“救命药”从未断供。

关注弱势群体,筑牢温情堡垒。全区存在部分混合型社区,无电梯、无物业、无共建单位的老旧小区不在少数,空巢、低保和低保边缘户等困难群体生活困难。疫情期间,民意街天后社区等重点关注弱势群体生活需求,从食物的冷热适口到天气的冷暖变化,从小孩的学业到老人病患的身体状况,尽全力满足解决。

医疗战线挽救生命不计代价 搭建武汉“荷载”最大“生命之舟”

疫情防控不容半分松懈、挽救生命不惜一切代价。在疫情最“吃劲”的关头,江汉区全区上下同舟共济,全力以赴救治患者。白衣为甲、披坚执锐,辖区医院与方舱医院筑牢第一道“生命屏障”。应收尽收、不漏一人,全区建成80多个集中隔离点,超额完成床位数任务。生命方舱全速起航,仅用48小时改造完成的江汉方舱医院,成为武汉“荷载”最大的“生命之舟”。

新冠肺炎疫情期间,武汉市协和医院、省中西医结合医院、市红十字会医院等辖区医院闻令而动,毫不退缩投入到这场疫情防控之中。他们克服医疗物资不足、人员紧缺、病患人数众多等困难,与病魔缠斗,把重症患者从“死神”手中抢救出来。

作为首批7家定点医院收治发热患者最早的医院之一,武汉市红十字会医院在48小时内完成“三区五通道”改造,整体转型为传染病医院。疫情期间,医院共收治新冠肺炎发热患者1205人、出院患者1013人,其中重症患者680人,60岁以上患者666人,单日转诊最高达176人。

武汉市红十字会医院是全市最早一批发热患者定点诊疗医院。

确诊的新冠肺炎轻症患者,则统一收治到方舱医院。在方舱医院建设没有先例可循、病人收治没有模式参照、医院管理没有经验借鉴的情况下,江汉区委第一时间成立方舱医院临时党委,分类成立4个临时党支部,下设36个党小组,迅速将来自全国各地的医务人员、不同层级的运行保障人员拧成一股绳,为方舱医院有序、高效运转提供了坚实的组织保障。

2月5日,江汉区仅用48小时完成方舱医院改造工程,率先在全市投入使用,开舱8小时便收治病人680余人。

为让服务保障与医疗救治同频共振,江汉方舱创造性地使用院地混编方式,设置“三部两办”统筹负责医院运作和联动,实现医疗资源最优配置、医疗团队间默契配合。同时,方舱医院科学制定诊疗、院感、护理、后勤等管理流程,搭建运行管理的“四梁八柱”,确保患者接收、救治、转运无缝对接。

致力于病人在方舱医院治病、重获生机,方舱医院昼夜不息改造下水管网、从杭州调运供热锅炉、增设消毒池和移动公厕、配置全天候高速Wi-Fi等,持续升级方舱生活体验,并成立心理疏导组,通过热线和网络对病人进行心理关怀。

3月9日,江汉方舱医院在运行了34天后正式休舱,累计收治1848人、转出521人、出院1327人,成为武汉市开放床位最多、累计收治病人最多、累计出院人数最多的方舱医院。

江汉方舱医院治愈患者出院。

要打赢“武汉保卫战”,必须有效控制传染源。2月初,武汉对“确诊患者、疑似患者、发热患者、密切接触者”四类患者分类集中收治隔离,亟需大量具备通风、卫生条件较好、离居民区较远,并配备医疗人员的隔离点。

江汉区立足区情区况,对辖区酒店、学校做到应征尽征。该区采取“专班+街道”的方式,紧盯“应收尽收”目标,推动全区隔离点筹建工作,共筹建并完成商学院等80个集中隔离点的征用、管理运行团队组建、“三区两通道”建设等任务,建成房间8287间,超额完成市床位保障组下达的任务,保障“应收尽收”目标的实现。

新冠肺炎患者治愈出院后,仍需继续入住康复隔离点。江汉区还加快隔离酒店周转使用,按照市指挥部新冠肺炎治愈出院要求,安排治愈患者到指定场所统一实施为期14天的免费康复隔离和医学观察。

把援汉医疗队当做亲人,江汉区还想方设法做好驻地酒店、工作医院的后勤保障工作。在工作方式上,采取领导领衔、专班服务、综合保障等措施,做到“一天两例会、一酒店一专班、一队伍一特色”;在防护物资上,每天定量供给,优先确保医疗防护物资的供应;在生活安排上,烹制家乡菜、组织生日会、发放棉被棉袄,让援汉医疗队暖心暖胃。

自1月25日以来,江汉区共接待来自四川、浙江、福建、江西、安徽等24个省市的医疗队55支,3891人,收到援汉医疗队感谢信、锦旗61封(面),与援汉医疗队结下深厚抗疫友谊。

江汉区送别援汉医疗队。

精准服务复工达产 让企业“活下去、留下来、强起来”

特殊时期,既要做好疫情防控,又要抓紧复工复产,江汉区面临应急能力、治理能力的多重“考题”。在毫不放松抓好疫情防控的同时,江汉区准确把握疫情防控和经济形势的阶段性变化,因时因势调整工作着力点和应对举措,对复工达产提供精准服务,让企业得以“活下去、留下来、强起来”。

“按要求,对拟公示的大润发江汉超市公司一次性吸纳就业补贴98人申报资料,安排专人逐一电话核实劳动关系有关情况。”2月底,江汉区人才与公共就业服务中心主任张少雄四处奔走,指导企业申报补贴。

江汉区于全市率先推出《疫情防控期间江汉区公共就业便民服务政策措施清单》,帮助武商、中百、苏宁、大润发等重点服务的“三必需”企业解决用工难题、发放就业补贴,有力支援了武汉保供。

为强化“三必需”在内的惠企帮扶措施,江汉区还创造性使用“4321”模式,为辖区企业提供“帮扶贷”支持。截至8月底,完成三批次中小微企业纾困资金贷款申报工作,共申报企业近2000户,积极帮助三批次2200余家企业(含个体工商户)与银行对接,成功融资900多笔。

为缓解企业成本压力,江汉区在全市率先执行“七折电费政策”,并将电费补贴政策延长至8月,降低80余家申报企业的生产经营成本、助力企业走出困境;对第二季度或全年营收达去年同期水平的“四上”企业给予奖励,稳定企业经营;加大税务优惠、免征社保、稳岗返还、区属国有资产类经营性用房租金减免等方面的工作力度。

优化营商环境 推进疫后重振当好“店小二”

4月8日,武汉“解封”当日,武汉“重启”商务活动。在全市“云招商”首场活动上,中国联通智慧教育总部正式落户江汉经济开发区。新项目的落地,不仅为武汉数字经济转型发展、教育信息化产业壮大,更为进一步发扬湖北武汉教育强省强市的传统,注入强大力量。

立足资源、区位、平台优势,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,坚持招大、引强、选优并举,正是江汉区优化营商环境、推进疫后重振的使命担当。

为帮助企业复工达产,江汉区落实重点企业和项目领导联系机制,区级领导联系66个重点企业、50个亿元以上重大项目和33个楼宇物业单位,以“一企一专班”形式帮助企业加快生产经营。

强化政策对接,则打通信息不对称难题,让企业对政策“大礼包”做到了“全知晓”。4月30日,“江汉惠企通”微信小程序正式上线,涵盖社保、税收、金融、降成本及其他共5大类惠企政策,企业使用后给出好评。

积极争取国债支持,江汉区还让重点民生项目建设驶入“快车道”。目前,全区已储备专项债券项目10个,启动了老旧小区功能提升等一批市、区重大项目的抗疫特别国债资金申请。

多措并举 重点突出 城区有序运转通过疫情“大考”

在抗击疫情中,江汉区多措并举,力保城区功能与社会秩序运转正常。

江汉区突出重点保障,针对辖区各医疗机构、集中隔离场所、医疗救援人员驻地等重要区域,实行“一点一策”。既做好应急预案,及时应对突发情况,也加强日常巡检,加强对重点区域、复工企业等水电网气巡查检修力度,全力保障正常运行需求,特别是医护人员、商超人员、居民就医等出行保障。

做好环境整治,则有力截断了病毒传播途径。疫情期间,从“消杀无死角”出发,江汉区对辖区集中隔离点、集贸市场、商超、垃圾转运站、公共厕所、环卫设施、下水管道每日开展全方位消杀作业,并对辖区医疗机构等重点部位实行全天24小时持续消毒。同时,该区还开展了“环境常整治”工作,严防病媒生物传播疾病的风险。

目前,江汉区已按照保障1个月(30天)的防护装备和消毒用品物资储备的标准,完成全区应急医用防护物资总量测算及采购计划,遴选两处作为区级应急防疫物资储备仓库备选方案,并督促药店继续加强对各类相关药品的采购和储备,确保足额供应、质量安全、平价销售。

©来源:长江日报

请输入验证码